« Je fais de la bande dessinée pour mettre en majesté ma classe : la classe ouvrière »

Vos histoires semblent fortement inspirées de votre vécu, pourtant vous parlez de « miettes autobiographiques ».

Depuis mes débuts, je fais de la bande dessinée pour mettre en majesté ma classe : la classe ouvrière, pas pour parler de moi. Mes albums composent un portrait de classe. Quéquette blues était déjà un portrait de groupe, mais comme j’étais le narrateur on l’a perçu comme un portrait de moi… Depuis je fais très attention à cela pour que l’on m’épargne cette étiquette autobiographique.

Vos expériences, votre histoire et celles de vos proches sont tout de même à l’origine de tout ce que vous racontez…

On retrouve de moi partout et nulle part en même temps. Ces « miettes autobiographiques » cessent de l’être lorsqu’elles sont prises dans un récit qui les dépasse : mettre bout à bout mes expériences personnelles n’aurait eu aucun intérêt. Je suis un raconteur d’histoires et donc un menteur professionnel ! Je cours depuis mes débuts après un effet de réalité pour amener une meilleure compréhension des choses, pour créer des fictions qui renvoient à une lecture du monde.

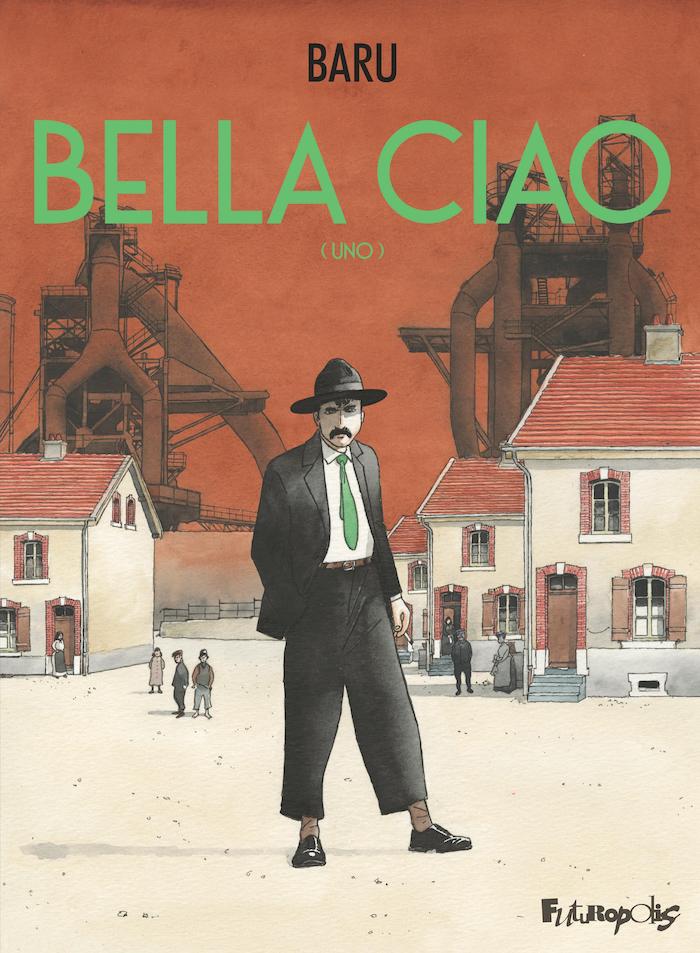

Bella Ciao, l’hymne des partisans qui est le titre de votre nouvelle série, est d’ailleurs lui aussi une fiction, un mythe comme vous le racontez dans ce premier tome. Que représente cette chanson pour vous ?

J’avais d’abord choisi ce titre pour la raison très simple que Bella Ciao étant l’hymne des partisans qui luttaient tout à la fois contre les nazis et contre le fascisme mussolinien, il relia les immigrés italiens à leur histoire. J’ai découvert en cours d’écriture que c’était beaucoup plus compliqué que cela et j’ai dû me résigner à quelques révisions déchirantes, mais je crois être retombé sur mes pieds au profit du récit.

« Ce qui compte, c’est les millions de gens pour lesquels Bella Ciao est et restera une chanson de résistance », comme le dit Antoine, l’un des protagonistes.

Même si les partisans ne l’ont jamais chanté, c’est devenu un hymne à la résistance pour d’autres générations, dont la mienne. Quand je bois un verre avec des amis, on l’entonne à pleins poumons… C’est quelque chose que je partage « maintenant ». C’est ce « maintenant » qui m’intéresse : mon album Bella Ciao s’adresse aux gens d’aujourd’hui.

On y retrouve plusieurs des thèmes qui composent votre œuvre : la famille, l’amitié, le communisme…

Car ce sont des outils d’intégration, des armes même. La famille représentait, pour les classes dominées, un groupe uni face à l’adversité du monde. De la même façon, le communisme a été pour ceux qui n’avaient pas été à l’école un outil intellectuel pour se comprendre, retourner le rapport de force à leur avantage. Moi, grâce à l’école, aux études, sur lesquelles mes parents comptaient beaucoup pour faire face au déterminisme social, je me suis éloigné de ma classe… pour ensuite la mettre en scène, lui rendre hommage dans mes albums. Elle existe toujours, même si elle est niée par les classes dominantes : que la classe ouvrière ne se reconnaisse plus comme telle est la plus grande victoire du capitalisme.